今にも崩れそうな古布で、

そっと包み込んでいく。

記憶と帰属の層を重ねて、

彼はなにも捨てない。

写真: 元 圭一(Life Market)

能登の灯火

揺れる灯火、熱狂に舞い空を仰ぐ。石川県輪島市、本町二丁目。祈念に寄り添う情熱は、赤い斜陽に涙を透かせて。

ここで暮らす者、都会に移った者、皆が集って今に興した。肩に沈むキリコ(切籠)の重さに、巡る血、地に立つ意思を感じる。

能登半島各地で行われるキリコ祭りは、固有の技法、意匠に加えて、土地の営み、文脈を抱える日本遺産の名を与えられている。

荒れる海、急峻な山に挟まれた生活圏。守られてきた富と祈り。それは生き延びる、命を繋ぐ知恵が可視化されたものだ。

帰属の感性

これが、生きる意味だとさえ言う。始まりから数百年、担ぎ手は地元の手で一様に担われ、地域の社会と人生を彩ってきた。

掲げる美意識、屈強な身体性。祭礼であると同時に、共同体の未来を守る戦略。文化と政治が同じ器にあった、物語は今。

あまりに多くを失った、漆黒の艶に溶けていく灯。その記憶を紡ぐのは、自らでしかないと、彼らは加勢を求めている。

伝統の脈を超えて、静かに開かれていく文化。くたびれた足腰、肩に残る痛み。その重みを分かち合う、帰属する感性に。

切り取られた言葉

震災から2ヶ月、ある番組の取材を受けた。けれど、言葉は切り取られた。遠くでは分断の声、近くでは武装が人を押し退けた。

極限で動く人間、動ける技術は何なのか。メディアも行政も抱えきれない。これが今の日本の縮図です、と、空を見て彼は言う。

海と山の恵み、艶やかな漆器が並ぶ。日本三大朝市、輪島朝市の跡は更地に。曽祖父が建てた工房も、もう面影もない。

傾いた電柱、ひび割れた道。現状をただ伝えることから。その思いを届けても、届かなくても、営みは静かに明日を迎える。

日常の多くは火の渦に。桐本滉平さんは、同郷や全国の職人から寄付を受けたツールを車に積み、今は故郷を離れている。

共同体の文脈を俯瞰する。今の彼の視座からは、ともにある業、伝統と創造、そこに感じた愛と懐疑が曇りなく見通せる。

権威の付加に偏る価値観、必然と責任に蓋をする流通。売ると買う、双方に意味が伴わず、理由のない形を量産する産業。

結果、作り手の思想も曖昧に溶ける構造を見てきた。このままでは伝統は残らない。それは思うに幼少からの危機感だった。

かけがえないこと

一人の漆芸家として立ち上がり5年が経つ。彼は現在、震災後に避難した奥様の故郷、福山市を拠点に活動を続けている。

夫婦の暮らし、イヌの暮らし、各地での個展、制作。家庭の文化は静かに築かれ、かけがえのない空を見る。

二人が引き寄せられた頃。彼は、彼女を輪島に“来い”と呼べなかった。そこに帰属を願う重さに躊躇したからだ。

けれど彼女は“来たい”人だった。染織、美術の探究から、手仕事の尊さを知る彼女は、進路をすっと彼の共同体に移した。

開いた決意

2024年の初詣、車内で強い揺れを感じた二人。直後の経緯は対話を絶して、私たちの取材の約束も言葉も、途切れてしまう。

その後、福山に移ったと知り、近郊でアポイントを試みるがすれ違い。交わらない縁に肩を落としていた頃、一つの便りが届いた。

もし会えるなら、この日この場所で、と、招かれたのは担ぎ手として。彼は共同体の重力を逆手に、伝統の扉を開いた。

各地からの思いが加勢して、本町二丁目に2基目のキリコが立つ。夕暮れに重なる2つの灯火。それは比喩でなく、希望の光だ。

桐本 滉平

1992年、石川県輪島市出身。幼少期より漆に慣れ親しんで育ち、古物の修復を通して漆芸を学ぶ。布を漆で貼り重ねて成形する造形技法「乾漆」を軸に、主に漆・麻・珪藻土を用いて、素地づくりから塗り仕上げまでを一貫して手がける。植物から生まれる素材に内在する「生命の記憶」を作品に映し出す。

2024年の能登半島地震で被災し、工房と自宅を失う。一時的に広島県福山市へ移り住み、制作を続けている。

加飾のない響き

均整なフォルム、滑らかな艶、優美な加飾。コンサバティブな輪島塗は、100を超える制作の工程が分業で担われている。

その一方、彼が生み出す器の形は、一切の均一性を見せない。一見、無作為にも感じる表情、加飾のない佇まいを響かせる。

漆、珪藻土、米糊、着せ布など、全ての素材の選択、調合。幾重にもわたる創造から、流通まで。全てを一人で行っている。

真摯に、堅牢に。時に科学式に似て冷静な、輪島の教養で身を立てた。彼が今、一人を選ぶのは孤高であるためではない。

守る。何も捨てない

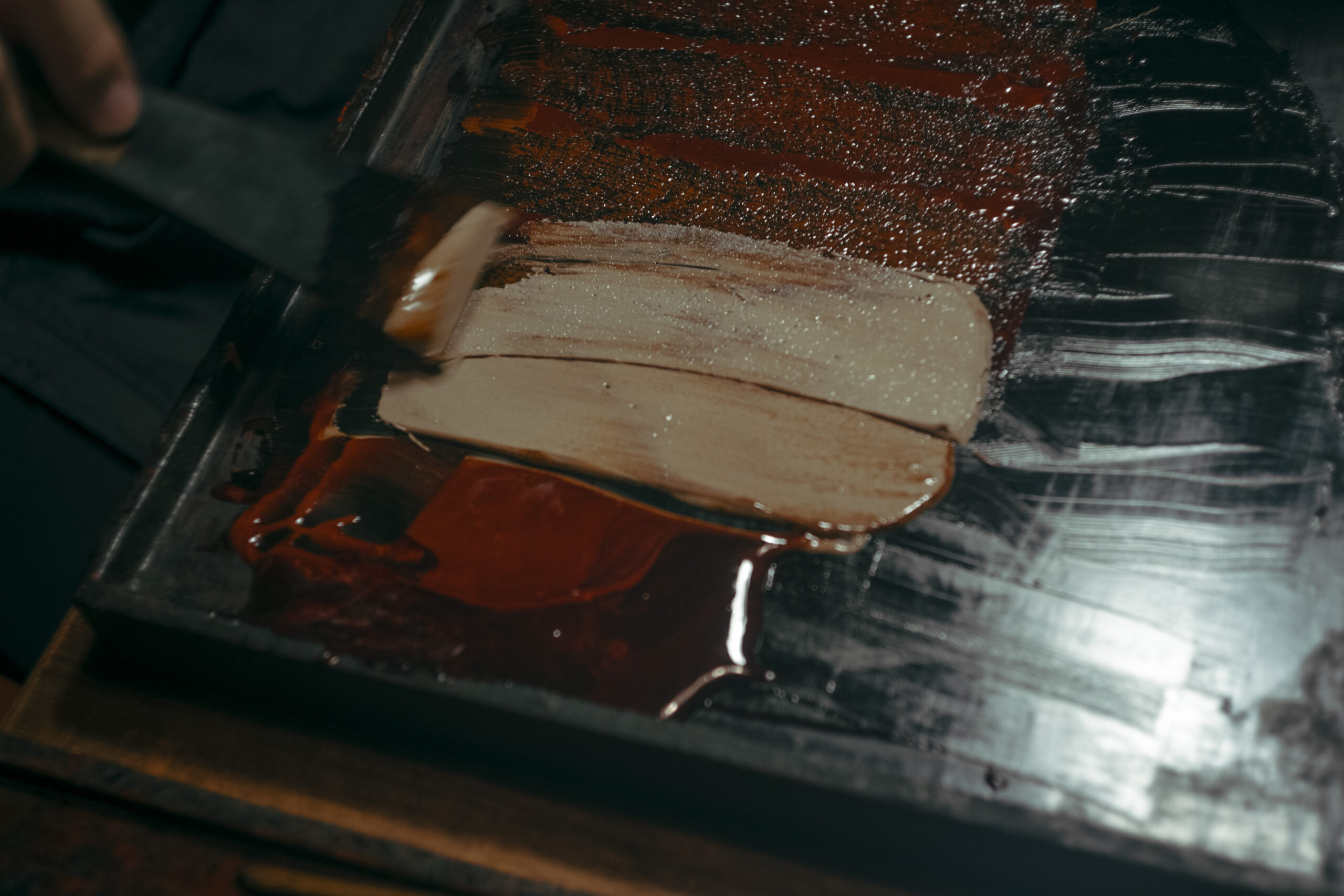

彼の手が築く漆器は、彫り出した木地を芯に用いない。漆と土、布を重ねて造形を起こす、乾漆という技法でつくられる。

面の艶に捉われず、自然であること。市場で手にした野菜、果物。自然の摂理が生み出す凸凹、環境の秩序に必然を読む。

同じものは2つとしてないが、一つ一つの意味がある。歪んだ形を、今にも崩れそうな古布と塗りの技術で包み込んでいく。

均一から、その意味を守る。器一つ、30日もの静かな反復。素材は無駄なく、糸屑さえも洗いに使って。彼は何も捨てない。

その意味と手触り

伝統の担い手が減り、流通だけが増幅する。守ってきたはずのシステムが、いつの間にか守ることの意味を消耗させている。

それは震災、復興に限った話ではなく、文化は制度の蚊帳の外。誰も責任を引き受けないまま、薄く平たく均されていく。

伝統の美しさを知っているからこそ、その艶が褪せる未来も知っている。彼は今に今すぐ抗うように、声を張りはしない。

身にある教養、馴染んだ道具、自然の恵みと古びた布で、均一の構造に、回収される前の手触りを未来に渡そうとしている。

もちろん支援も力になるが、文化の更新は、その内側でしか始まらない。延命ではなく、継承を紡ぐ選択肢は当事者にある。

背景の巨大な圧を一旦離れて、伝統の仕組み、地元への愛を俯瞰して浮かび上がる。捨てられるものの価値、再構築の意思。

自分たちでなんとかする。それは諦めではなく、必然だと腑に落ちた。キリコを担ぐ、足腰にくる、その身体性が応える。

届かない言葉、静かな反復、運命と使命、見上げた空。全ての問いが思いを開く。この物語を、各地の文化に重なる層に。

点と線をたゆませて

奥能登の先端、里奥の宿に腰を落ち着けた。食事と湯、静寂の陰影、時の流れ。旅先の夜は言葉よりも先に身体に触れる。

土地の酒を側に置いた。私という点の座標、張り詰めた線がたゆむ一方、今日一日にある意味が、くっきりと輪郭を増す。

広島で生まれて、広島で営む。私の日々と、ともにある共同体は、誇りであり理念である以前に、習慣として育ててきた。

物事の正しさを問う、誰かを助けたいと言い切るほど立派ではないが。縁にある、物語を伝える素養はきっとあるはずだ。

幾つもの層を成したから

かつて、瀬戸内の海に築かれたインフラ。祈りの場と、都市の機能を重ねてきた歴史。平家の美意識、日常の所作を思う。

壇ノ浦を経て、史実に消えた敗者の日々は、海を渡り、静かに伝承された。海辺の町、山部の集落、今もその様式を見る。

人は事実より先に、語りを必要とする。各地の夜、酒を交わして、身体を介して、幾つもの層を成したから、伝説は残った。

点と線、面に閉じれば打ち消し合うが、物語は層を重ねる。積もる厚みで包まれた必然の形を、私たちの未来に渡したい。

広島から能登に移ったイタリアンシェフ。日本酒と酒場、ローカリズムの器を見せるサイドストーリー。REIWA ROMAN MAGAZINE No.4.1を公開しました。